Nos Jornais, Revistas e Blogs

Nos Jornais, Revistas e Blogs

Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODOS

L |

|---|

Law professor bans laptops in class, over student protest | ||

|---|---|---|

Law professor bans laptops in class, over student protest http://www.usatoday.com/tech/news/2006-03-21-professor-laptop-ban_x.htm Posted 3/21/2006 7:44 PM

MEMPHIS (AP) A group of University of Memphis law students are passing a petition against a professor who banned laptop computers from her classroom because she considers them a distraction in lectures. On March 6, Professor June Entman warned her first-year law students by e-mail to bring pens and paper to take notes in class. "My main concern was they were focusing on trying to transcribe every word that was I saying, rather than thinking and analyzing," Entman said Monday. "The computers interfere with making eye contact. You've got this picket fence between you and the students." The move didn't sit well with the students, who have begun collecting signatures against the move and tried to file a complaint with the American Bar Association. The complaint, based on an ABA rule for technology at law schools, was dismissed. "Our major concern is the snowball effect," said law school student Jennifer Bellott. "If you open the door for one professor, you open the door for every other professor to do the same thing." "If we continue without laptops, I'm out of here. I'm gone; I won't be able to keep up," said student Cory Winsett, who said his hand-written notes are incomplete and less organized. Law School Dean James Smoot said the decision was up to the professor, but the conflict has caused faculty to consider technology issues as the school prepares to move to a more advanced downtown facility in coming years. Copyright 2006 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. | ||

M |

|---|

MAIS VALE VERDES DO QUE MORTOS | ||

|---|---|---|

16:00 (JPP) MAIS VALE VERDES DO QUE MORTOS Pacheco Pereira, Público, 8 Fev 2006 Eu pensei que as coisas estavam melhores do que o que estão, mas, mais uma vez, se percebe como há apenas uma fina película entre a civilização e a barbárie. Película que estamos a deixar romper com a maior das displicências. Devia desconfiar que é assim porque os sinais estão por todo o lado. Mas a gente acredita, quer acreditar, que algumas dezenas de anos de democracia consolidada (na maioria da Europa) e duas centenas de anos desde a revolução americana e francesa tinham consolidado a liberdade como princípio. Mas não é, não é suficiente, como se vê. Estamos em guerra e estamos a perder. Estamos a perder, antes de tudo, porque ainda não percebemos que estamos em guerra. A retórica olimpiana, de um mundo "multicultural", de uma "comunidade internacional" eficaz, assente na lei e na Realpolitik moderada, ofusca-nos e impede-nos de ver o que está à nossa frente. Muitos sublimam as fraquezas, transformando-as num arremedo de "diplomacia" que não é senão contemporização e complacência, outros têm medo e estão dispostos à servidão, outros minimizam o que acontece para não quebrar o mundo ideal em que vivem. Estamos a perder por dentro, o que é pior. A crise das caricaturas dinamarquesas é disso o melhor sinal. Mortos e feridos, atentados, violências, destruição de embaixadas, expulsão de estrangeiros, muitos deles os dadores de solidariedade, intolerância exaltada e absoluta, e nós, os visados, arrastamo-nos pela culpa. A UE gaguejou, no limite do pedido de desculpas, e Portugal, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, foi ainda mais longe do que o pedido de desculpas, condenou os caricaturistas e calou-se face à violência absurda e orquestrada que passa por ser "a rua árabe". A comunicação social que costuma ser hiper-sensível à questão da liberdade de expressão, muitas vezes de forma puramente gratuita e corporativa, para encobrir os seus abusos, está numa de "respeito", de "contexto", de "bom senso", de "bom gosto". Encontram-se mil e um pretextos e mil e uma desculpas para se não ser claro: é o jornal dinamarquês que é dúplice e se recusou a caricaturar Cristo, é o jornal dinamarquês que é racista e antiárabe e encomendou as caricaturas de forma provocatória, é Sousa Lara, Abecasis, e as cenas à volta do filme sobre a Virgem Maria, é o abaixo-assinado contra a caricatura de António do Papa com o preservativo no nariz, é tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar do mesmo? Quero lá saber se o jornal dinamarquês é respeitável, equilibrado, sensato, equidistante do islão e da cristandade, quero lá saber se o New York Times não passou as caricaturas, ou se a SIC e a RTP as mostraram veladas e à distância! O que eu quero saber é que se o valor da liberdade, e da sua forma especial, o da liberdade de expressão, não está em causa nestes eventos, então não sei o que é a liberdade. Pergunta-se (sinistra pergunta nos dias de hoje, que mal se formula culpabiliza os dinamarqueses): é a liberdade de expressão absoluta? Não, não é. Tem limites na lei na democracia, tem regras mínimas, para proteger outras liberdades e outros direitos. Regras mínimas, aliás habitualmente violadas sem consequência, para proteger a dignidade dos indivíduos, a sua intimidade, a sua personalidade, o seu direito de não ser caluniado. Mas são regras para os indivíduos, não são nem para religiões, nem comunidades, nem crenças, nem para a "blasfémia". Mesmo assim, o abuso destes limites é comum, justificado pelo "interesse público", e é raríssimo ver a comunicação social a discutir tão voluntariamente os seus limites no "bom senso" e no "bom gosto", quanto mais no "respeito" e muito menos no "contexto". Ainda bem, vivemos com esta realidade, não é perfeita, mas é melhor do que o seu contrário. Por isso repito a mesma pergunta: é a liberdade de expressão absoluta neste caso? É. Ou é absoluta ou não é. De novo, insisto, não quero saber se houve intenção de ofender (e depois?), de fazer propaganda anti-islão (e depois?), de ser simplista na representação do "martírio" (e depois?), de rebaixar Maomé (e depois?) de associar o islão ao terrorismo (e depois? É proibido?). É acaso proibido representar Deus-pai como um velho lúbrico como faz Vilhena e Crumb, e Cristo como um alegre imbecil como fizeram os Monty Python? É que se não é para defender este direito de se exprimir no limite das nossas crenças, a liberdade não serve para nada. É que também convém não esquecer que a nossa liberdade foi conquistada exactamente aqui, contra a intolerância religiosa. A essência da liberdade, tal como a entendemos, é a liberdade do outro, de escrever, desenhar, pintar, representar, filmar aquilo com que não concordamos, aquilo que consideramos ofensivo, de mau gosto, insensato, mesmo vil e nojento. Esta é a nossa concepção de liberdade, a liberdade de dissídio, do dissent, que, como tudo no mundo, não nasceu da natureza mas de uma história cultural, política e civilizacional que cada um escolhe e deseja como quer. E eu quero esta, porque não tenho nada a aprender sobre a liberdade com a Síria e o Irão, com o Egipto e a Arábia Saudita, com o Hamas e o Hezbollah, com a "rua árabe", nem com aqueles que se "indignam" contra os desmandos do "Ocidente, porque são contra os EUA, ou contra a guerra no Afeganistão e no Iraque, contra Israel, e estão órfãos do mundo a preto e branco do comunismo, nas suas várias versões, mesmo as de Toni Negri e do Le Monde Diplomatique. A maior das falácias é achar que é a religião que está no centro destes eventos (e se fosse? O que é que mudava?), mas claramente uma recusa política da democracia e uma recusa cultural da tolerância, da liberdade, das diferenças, e uma recusa social e cultural em viver em sociedades em que as mulheres não façam parte do património dos homens. Estes não são problemas que devamos interiorizar como sendo nossa culpa, são problemas do mundo árabe e persa, são problemas do islão. Enquanto as sociedades maioritariamente muçulmanas se recusarem a separar o Estado da religião, a tolerar as outras religiões e em particular o agnosticismo e o ateísmo, a tratar de outro modo as mulheres, estes problemas são problemas de poder e de conflito, uma guerra nas formas novas que tem hoje. Esta é a chantagem que nos é feita e a que estamos a ceder. E se no fim disto tudo eu pedir ao PÚBLICO que ilustre o meu artigo com uma das caricaturas, uma das que penso ser absolutamente defensável como caricatura, a de Maomé com o turbante-bomba, o que é que acontece? É uma provocação gratuita? Não é, é a ilustração ideal para o que digo, não só pela imagem como sobre tudo o que ela suscita. Mas já se levantam todos os problemas, de autocensura, de risco, de pensar duas vezes. Nunca se sabe se alguém pega no PÚBLICO e o associa aos outros jornais "blasfemos" e me dita uma fatwa. É pouco provável, mas convém pensar duas vezes. E é nesse pensar duas vezes que está a autocensura, e a censura, e a efectiva diminuição das nossas liberdades. Voltamos aos tempos de "mais vale vermelhos do que mortos", revistos agora para outra cor, para "mais vale verdes do que mortos". Ficam os muçulmanos ofendidos? Não deviam, porque têm sempre uma maneira de responder a esta situação: serem os primeiros a manifestar-se pela liberdade dos dinamarqueses, pelo seu direito de caricaturarem o profeta, como muitos cristãos marchariam, como cidadãos, pelo direito de se caricaturar a Igreja, o Papa e Deus, em nome da liberdade que prezam no "reino de César". (No Público de hoje.) | ||

MAIS VALE VERDES DO QUE MORTOS | ||

|---|---|---|

16:00 (JPP) MAIS VALE VERDES DO QUE MORTOS Pacheco Pereira, Público, 8 Fev 2006 Eu pensei que as coisas estavam melhores do que o que estão, mas, mais uma vez, se percebe como há apenas uma fina película entre a civilização e a barbárie. Película que estamos a deixar romper com a maior das displicências. Devia desconfiar que é assim porque os sinais estão por todo o lado. Mas a gente acredita, quer acreditar, que algumas dezenas de anos de democracia consolidada (na maioria da Europa) e duas centenas de anos desde a revolução americana e francesa tinham consolidado a liberdade como princípio. Mas não é, não é suficiente, como se vê. Estamos em guerra e estamos a perder. Estamos a perder, antes de tudo, porque ainda não percebemos que estamos em guerra. A retórica olimpiana, de um mundo "multicultural", de uma "comunidade internacional" eficaz, assente na lei e na Realpolitik moderada, ofusca-nos e impede-nos de ver o que está à nossa frente. Muitos sublimam as fraquezas, transformando-as num arremedo de "diplomacia" que não é senão contemporização e complacência, outros têm medo e estão dispostos à servidão, outros minimizam o que acontece para não quebrar o mundo ideal em que vivem. Estamos a perder por dentro, o que é pior. A crise das caricaturas dinamarquesas é disso o melhor sinal. Mortos e feridos, atentados, violências, destruição de embaixadas, expulsão de estrangeiros, muitos deles os dadores de solidariedade, intolerância exaltada e absoluta, e nós, os visados, arrastamo-nos pela culpa. A UE gaguejou, no limite do pedido de desculpas, e Portugal, pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, foi ainda mais longe do que o pedido de desculpas, condenou os caricaturistas e calou-se face à violência absurda e orquestrada que passa por ser "a rua árabe". A comunicação social que costuma ser hiper-sensível à questão da liberdade de expressão, muitas vezes de forma puramente gratuita e corporativa, para encobrir os seus abusos, está numa de "respeito", de "contexto", de "bom senso", de "bom gosto". Encontram-se mil e um pretextos e mil e uma desculpas para se não ser claro: é o jornal dinamarquês que é dúplice e se recusou a caricaturar Cristo, é o jornal dinamarquês que é racista e antiárabe e encomendou as caricaturas de forma provocatória, é Sousa Lara, Abecasis, e as cenas à volta do filme sobre a Virgem Maria, é o abaixo-assinado contra a caricatura de António do Papa com o preservativo no nariz, é tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar do mesmo? Quero lá saber se o jornal dinamarquês é respeitável, equilibrado, sensato, equidistante do islão e da cristandade, quero lá saber se o New York Times não passou as caricaturas, ou se a SIC e a RTP as mostraram veladas e à distância! O que eu quero saber é que se o valor da liberdade, e da sua forma especial, o da liberdade de expressão, não está em causa nestes eventos, então não sei o que é a liberdade. Pergunta-se (sinistra pergunta nos dias de hoje, que mal se formula culpabiliza os dinamarqueses): é a liberdade de expressão absoluta? Não, não é. Tem limites na lei na democracia, tem regras mínimas, para proteger outras liberdades e outros direitos. Regras mínimas, aliás habitualmente violadas sem consequência, para proteger a dignidade dos indivíduos, a sua intimidade, a sua personalidade, o seu direito de não ser caluniado. Mas são regras para os indivíduos, não são nem para religiões, nem comunidades, nem crenças, nem para a "blasfémia". Mesmo assim, o abuso destes limites é comum, justificado pelo "interesse público", e é raríssimo ver a comunicação social a discutir tão voluntariamente os seus limites no "bom senso" e no "bom gosto", quanto mais no "respeito" e muito menos no "contexto". Ainda bem, vivemos com esta realidade, não é perfeita, mas é melhor do que o seu contrário. Por isso repito a mesma pergunta: é a liberdade de expressão absoluta neste caso? É. Ou é absoluta ou não é. De novo, insisto, não quero saber se houve intenção de ofender (e depois?), de fazer propaganda anti-islão (e depois?), de ser simplista na representação do "martírio" (e depois?), de rebaixar Maomé (e depois?) de associar o islão ao terrorismo (e depois? É proibido?). É acaso proibido representar Deus-pai como um velho lúbrico como faz Vilhena e Crumb, e Cristo como um alegre imbecil como fizeram os Monty Python? É que se não é para defender este direito de se exprimir no limite das nossas crenças, a liberdade não serve para nada. É que também convém não esquecer que a nossa liberdade foi conquistada exactamente aqui, contra a intolerância religiosa. A essência da liberdade, tal como a entendemos, é a liberdade do outro, de escrever, desenhar, pintar, representar, filmar aquilo com que não concordamos, aquilo que consideramos ofensivo, de mau gosto, insensato, mesmo vil e nojento. Esta é a nossa concepção de liberdade, a liberdade de dissídio, do dissent, que, como tudo no mundo, não nasceu da natureza mas de uma história cultural, política e civilizacional que cada um escolhe e deseja como quer. E eu quero esta, porque não tenho nada a aprender sobre a liberdade com a Síria e o Irão, com o Egipto e a Arábia Saudita, com o Hamas e o Hezbollah, com a "rua árabe", nem com aqueles que se "indignam" contra os desmandos do "Ocidente, porque são contra os EUA, ou contra a guerra no Afeganistão e no Iraque, contra Israel, e estão órfãos do mundo a preto e branco do comunismo, nas suas várias versões, mesmo as de Toni Negri e do Le Monde Diplomatique. A maior das falácias é achar que é a religião que está no centro destes eventos (e se fosse? O que é que mudava?), mas claramente uma recusa política da democracia e uma recusa cultural da tolerância, da liberdade, das diferenças, e uma recusa social e cultural em viver em sociedades em que as mulheres não façam parte do património dos homens. Estes não são problemas que devamos interiorizar como sendo nossa culpa, são problemas do mundo árabe e persa, são problemas do islão. Enquanto as sociedades maioritariamente muçulmanas se recusarem a separar o Estado da religião, a tolerar as outras religiões e em particular o agnosticismo e o ateísmo, a tratar de outro modo as mulheres, estes problemas são problemas de poder e de conflito, uma guerra nas formas novas que tem hoje. Esta é a chantagem que nos é feita e a que estamos a ceder. E se no fim disto tudo eu pedir ao PÚBLICO que ilustre o meu artigo com uma das caricaturas, uma das que penso ser absolutamente defensável como caricatura, a de Maomé com o turbante-bomba, o que é que acontece? É uma provocação gratuita? Não é, é a ilustração ideal para o que digo, não só pela imagem como sobre tudo o que ela suscita. Mas já se levantam todos os problemas, de autocensura, de risco, de pensar duas vezes. Nunca se sabe se alguém pega no PÚBLICO e o associa aos outros jornais "blasfemos" e me dita uma fatwa. É pouco provável, mas convém pensar duas vezes. E é nesse pensar duas vezes que está a autocensura, e a censura, e a efectiva diminuição das nossas liberdades. Voltamos aos tempos de "mais vale vermelhos do que mortos", revistos agora para outra cor, para "mais vale verdes do que mortos". Ficam os muçulmanos ofendidos? Não deviam, porque têm sempre uma maneira de responder a esta situação: serem os primeiros a manifestar-se pela liberdade dos dinamarqueses, pelo seu direito de caricaturarem o profeta, como muitos cristãos marchariam, como cidadãos, pelo direito de se caricaturar a Igreja, o Papa e Deus, em nome da liberdade que prezam no "reino de César". (No Público de hoje.) | ||

Maria de Lurdes Rodrigues, A Ministra de que os professores não gostam | ||

|---|---|---|

Maria de Lurdes Rodrigues, A Ministra de que os professores não gostam | ||

MEMÓRIAS FELIZES DE ILUSTRES ALEXANDRINOS | ||

|---|---|---|

Público, 5 Fev 2006 Quatro ilustres ex-alunos do Alexandre Herculano estiveram ontem a desfiar as suas recordações e afectos do centenário liceu portuense. Histórias carregadas de humor e ternura que contagiaram a sala. POR NUNO CORVACHO MEMÓRIAS FELIZES DE ILUSTRES ALEXANDRINOS Estamos todos muito mais novos! o comentário de Rui Vilar, ao dirigir-se àquela plateia cheia de gente para cima dos sessenta anos e preparada para contar e ouvir contar histórias do passado, podia ser tomado por um exercício de ironia, não fosse o caso de todos eles terem ali rejuvenescido de verdade. Não há, de facto, outro nome a dar àquilo que aconteceu ontem à tarde no anfiteatro do liceu portuense Alexandre Herculano, que por estes dias comemora o seu centésimo aniversário: o bruá cúmplice das vozes, os suspiros de contentamento, os risos a abrirem-se num leque furtivo e um inconfundível desassossego juvenil a tomar definitivamente conta da sala. Como se aquele anfiteatro de cidadãos grisalhos e respeitáveis, ali reunido para comemorar a memória da escola onde cada um deles passara os seus irrepetíveis anos de adolescência, se tivesse magicamente transformado numa sala de aula e um qualquer professor estivesse a ponto de reaparecer a qualquer momento para repor a ordem. Alguns já lá não deviam estar desde o tempo em que haviam completado os seus estudos, décadas atrás. Decerto já teriam contado melancolicamente as rugas e cabelos brancos uns dos outros mas verificado com ternura que a cintilação nos olhares continuava igual. Agora, porém, havia ali um motivo especial para os circunstantes redobrarem de atenção. Estavam ali quatro ilustres ex-alunos que tinham sido chamados a desfiar as suas memórias afectivas: além do presidente da Fundação Gulbenkian, Rui Vilar (que disse ter andado no liceu de 49 a 56 do século passado), o empresário Belmiro de Azevedo (que lá entrou há 57 anos), o cientista Sobrinho Simões (aluno entre 57 e 64) e o economista António Borges (o mais novo, que saiu do liceu em 1967). Já lá vão quase cinquenta anos, mas Sobrinho Simões lembra-se bem do dia em que o pai o largou à porta do Alexandre Herculano e lhe disse: E agora desenrasca-te!. Ainda habituado à pequena escola 33-A da Rua de Costa Cabral, o rapazinho de dez anos logo ficou impressionado com a extensão dos corredores, a altura das paredes e sobretudo o tamanho dos colegas. A D. Maria da Graça, que foi a minha professora na instrução primária, tratava-nos por tu. Ali, no liceu, éramos tratados por senhores. Ora isso foi um salto enorme!. Rui Vilar também não foi indiferente àquele casarão enorme e solene da Avenida de Camilo e ao impacte dos cartazes dissuasores que algum espírito salazarista colocara em pontos estratégicos do liceu com frases tão edificantes como No barulho ninguém se entende, é por isso que na revolução ninguém se respeita ou Se soubesses o que custa mandar, gostarias de obedecer toda a vida. Belmiro de Azevedo chegou a ser por um curto período chefe de quina na Mocidade Portugue- sa, mas, logo que pôde, meteuse em actividades de xadrez como desculpa para não usar a farda. Já Vilar, animado da mesma intenção, optou por se inscrever em aulas de rádio, tendo andado um ano inteiro para construir um aparelho, sem o conseguir. Mas nenhum deles deixa de reivindicar memórias estruturantes do Alexandre Herculano. Belmiro de Azevedo, por exemplo, disse ter cimentado por lá a ética de tolerância zero que lhe conforma a vida zero erros, zero mentiras e ganho o gosto pela Matemática que, para ele, é um instrumento tão natural como andar de bicicleta. António Borges vai mais longe, ao considerar-se apaixonado pela ciência dos números, em grande parte por influência de um professor, e já não tanto pela parte musical, cujas aulas de canto coral eram um verdadeiro fiasco. Rui Vilar recordou a influência de Óscar Lopes (que, apesar de comunista, nos deu a ler a Pátria Portuguesa, de Júlio Dantas, por ser um livro bem escrito), a tertúlia Caminho, que ele próprio e alguns colegas fundaram e onde se discutiram temas tão sisudos como a Música de Beethoven e a Poesia Romântica e Simbolista, bem como as sessões do cineclube liceal em que pela primeira vez se viram filmes de Jacques Tati e do neo-realismo italiano. Para Sobrinho Simões, a rigidez curricular do ensino ministrado à época e a prevalência da memorização não foram obstáculo a que os professores tivessem também sabido motivar os alunos no gosto pelo conhecimento. Se a semente ficar, pode ser que se cumpra a profecia avançada no início da sessão pelo presidente da Assembleia de Escola, José Luís Sarmento: Que daqui a cinquenta anos possa um sucessor meu ter a honra de se dirigir a uma assembleia de alexandrinos tão ilustre e tão rica de exemplos como esta. Quem sabe não estarão hoje nas nossas salas de aula os cientistas, empreendedores, artistas, estadistas e filantropos do futuro? Tive um extraordinário professor de Matemática, um homem já com uma certa idade, discreto e humilde. Despertava o interesse e fez com que eu me apaixonasse pela Matemática. Se não fosse ele, eu teria de certeza seguido uma carreira diferente. No meu tempo, não havia raparigas no liceu. O ambiente era mais sossegado. Havia menos concorrência. É que nestas idades elas são mais produtivas... ANTÓNIO BORGES ECONOMISTA Havia um rapaz gordo, simpático, o Vieira, que tinha um rosto permanentemente sorridente. A certa altura, o Sena Esteves, que era o professor de Química, achou que o miúdo estava a gozar com ele e deulhe uma lambada. No dia seguinte, depois de se ter apercebido do erro, deu-lhe um chocolatezinho com uma medalha e pediu-lhe desculpa. Houve uma vez em que eu trepei pelo cano da água até à sala onde estava a decorrer um exame de Desenho. Consegui fazer o teste no lugar de um aluno que estava em dificuldades e ele acabou por ganhar o prémio. BELMIRO DE AZEVEDO PRESIDENTE DO GRUPO SONAE Tínhamos um professor de Inglês, o José Luís Afonso, que passava a vida a trabalhar nos seus dicionários e misturava permanentemente as duas línguas. Stop talking, meninos!, dizia ele. Em 53/54, cinco alunas começaram a frequentar o liceu que até então era só de rapazes. Tinham um recreio em espaço próprio que logo foi baptizado de gineceu. Aquelas raparigas inevitavelmente provocaram por ali terramotos sentimentais... RUI VILAR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GULBENKIAN Nós éramos miúdos e, no início do liceu, éramos confrontados com coisas que não conseguíamos interpretar muito bem. O meu colega Zé Marcelino veio uma vez ter comigo para me dizer: Já sei donde é que vêm as crianças!. Donde?, perguntei eu. Do rabo, disse ele. Eu era muito mau a Canto Coral. E fiz uma prova tão ordinária que o professor até pensou que eu tinha feito de propósito. De maneira que ele acabou por me pôr juntamente com o coro. Mas, quando percebeu o desastre que eu era, disse-me logo: Bem, tu agora estás aí, mas ficas calado!. SOBRINHO SIMÕES INVESTIGADOR NA ÁREA DA MEDICINA | ||

MIT students pull prank on conference | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||

N |

|---|

Números e ideias feitas, João Ferreira do Amaral | ||

|---|---|---|

Expresso, 29 de Outubro de 2005 | ||

O |

|---|

O desafio da educação, MARIA DE LURDES RODRIGUES | ||

|---|---|---|

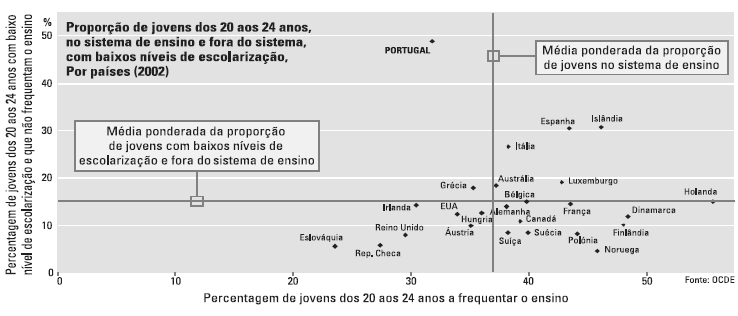

O desafio da educação, MARIA DE LURDES RODRIGUES Público, 18 de Novembro de 2005  O maior desafio que se coloca hoje a Portugal é a necessidade de alteração da qualidade e do nível de exigência nas nossas escolas. Do último relatório da OCDE sobre a educação este é o gráfico que mais impressiona. Ele revela Portugal isolado no quadrante superior esquerdo, numa situação única, não comparável com nenhum outro país. [ver quadro em cima] No espaço económico mais desenvolvido, Portugal tem a maior percentagem de jovens dos 20 aos 24 anos com baixos níveis de escolarização e que abandonaram o sistema de ensino, e simultaneamente é um dos países com mais baixa percentagem de jovens da mesma idade a estudar. Esta singularidade resulta de, todos os anos, milhares de jovens abandonarem a escola sem a escolaridade obrigatória ou com o ensino secundário incompleto. O gráfico permite ver a dimensão do problema da educação no nosso país e da urgência de uma intervenção sem hesitações. No mercado de trabalho, aos adultos de outras gerações com baixas qualificações por falta de oportunidade de acesso à escola, juntam-se todos os anos jovens nascidos depois do 25 de Abril para quem o acesso à escola não se transformou numa verdadeira oportunidade. Isto, apesar de nos últimos anos o país estar a fazer um enorme esforço de investimento na educação, esforço maior ainda se considerarmos que o número de alunos tem vindo a diminuir e o investimento em educação tem aumentado sempre, em valores absolutos e em valores relativos, passando em 10 anos de 3,5 para 6,0 mil milhões de euros. Portugal tem revelado genuína vontade de melhorar o sistema de ensino: aumento do número de professores para o apoio a alunos com necessidades especiais de aprendizagem (professor para cada 4 alunos); melhoria do estatuto sócioeconómico e profissional dos docentes, bem como das condições de progressão na carreira (cerca de 45% dos professores estão nos últimos escalões da carreira auferindo entre 2000 e os 2800 euros); investimentos significativos na valorização profissional através da formação contínua e especializada de professores (nos últimos seis anos investiram-se mais de 300 milhões de euros na formação contínua de professores, sendo muito largas as ofertas formativas e as oportunidades de formação). No nosso país, a despesa por aluno, tendo em conta o PIB per capita, é a maior dos países da UE, quer dizer, que sendo Portugal um dos países mais pobres faz um investimento equivalente a países mais ricos. Todavia, a este esforço financeiro não tem correspondido uma melhoria dos resultados. As séries estatísticas revelam que nos últimos dez anos as taxas de insucesso se mantêm em níveis muito elevados: anualmente15 por cento dos alunos abandonam o ensino básico sem o concluir e, ao nível do secundário 35 por cento dos alunos abandonam no 10.º ano e 50 por cento no 12.º ano. Apesar da melhoria do rácio do número de alunos por professor, do aumento dos apoios educativos e da valorização das competências e qualificações dos professores, o insucesso persiste e ao nível dos resultados obtidos não se registam melhorias correspondentes. Vários relatórios nacionais e internacionais têm apontado para a existência de problemas de diferente natureza: 1) Ao nível sistémico e organizacional são apontados o excessivo centralismo do sistema de ensino e défice de autonomia das escolas, o défice de actividades de acompanhamento e enquadramento de alunos, o défice de envolvimento e trabalho de docentes ao nível do estabelecimento, o défice de acompanhamento e supervisão de aulas e do correspondente controlo da qualidade do ensino. 2) Ao nível sócio-económico é apontado o quadro de enorme desigualdade social, a extrema heterogeneidade dos alunos e das escolas nesta matéria, bem como o défice de acesso a recursos sócio-educativos e culturais dos nossos alunos. 3) Ao nível do desenvolvimento curricular são apontadas questões relacionadas com a excessiva dimensão e desajuste de programas e instrumentos de ensino e aprendizagem e ausência de articulação entre as condições de ensino e os mecanismos de controlo externo, designadamente os exames nacionais. É muito importante que no interior das escolas, mas não só, se abra um debate sobre estas questões. Que os relatórios de avaliação e documentos de diagnóstico sejam efectivamente lidos e divulgados para que possamos todos reflexivamente encontrar e concretizar soluções. A escola a tempo inteiro e o enriquecimento curricular e extracurricular do primeiro ciclo, a reorganização da rede de escolas e a melhoria das instalações, a ocupação plena dos tempos escolares, a valorização das competências científicas dos professores, a melhoria das condições de trabalho e de ensino, a valorização da gestão e da autonomia das escolas, colocam a escola no centro da política educativa. Este é o desafio do país e o compromisso do Governo para a legislatura, por isso todos os dias têm de ser ganhos para inverter a situação. ■ Ministra da Educação | ||

O mestre dos silêncios, Miguel Sousa Tavares | |||

|---|---|---|---|

| |||